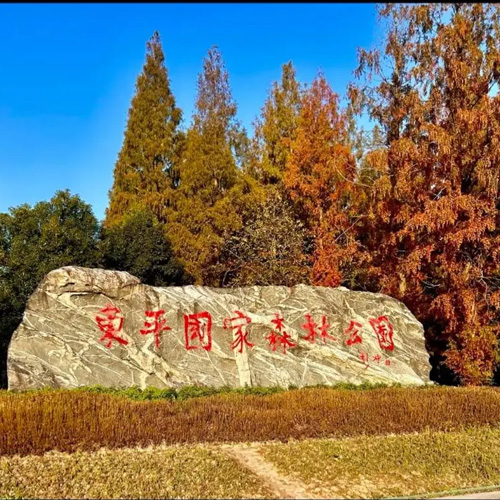

十月的醉白池,像被秋风蘸饱了颜料的水墨长卷。晨雾未散时,九曲桥畔已有零星的游人在驻足。池面浮着薄纱般的雾气,残荷的枯茎在水面勾勒出深浅不一的暗影,偶有金鲤破开水墨,搅碎一池静谧,涟漪荡开时,倒映的飞檐翘角便摇晃成流动的线条。

东南角的百年银杏是最先点燃秋色的火种。某夜西风过境,清晨推门便见满地碎金铺陈,树冠上悬垂的扇形叶在阳光下近乎透明。穿月洞门而来的老者执帚扫叶,竹帚刮过青砖的沙沙声里,落叶重新聚成金色的漩涡,恍若时光在此处打了个温柔的褶皱。

雪海堂前的桂花香总比日历更早宣告秋讯。第二进院墙内的银桂已有三百年树龄,细碎黄花藏在墨绿叶片间,香气却泼辣得很,顺着雕花漏窗漫过粉墙黛瓦。几个穿汉服的姑娘举着团扇扑簌簌穿过回廊,裙裾扫过鹅卵石拼成的松鹤图案,惊起两三麻雀,连带把桂香也搅得愈加浓郁。

碑刻廊里凉意沁人,拓片上的董其昌真迹在秋阳里泛着冷光。有白发先生握着放大镜细辨《赤壁赋》的飞白笔势,远处忽然飘来断断续续的昆曲唱腔——原是池北水榭有票友在拍曲。笛声擦着水面掠过,惊得正在岸边理羽的夜鹭振翅而起,翅尖掠过残荷,抖落一串晶莹水珠。

申时末的斜阳给四面厅的落地长窗镀上琥珀色,花梨木屏风上的云纹仿佛活了过来。茶客端着的青瓷盏里,碧螺春的茶烟与殿角焚的沉香纠缠上升,在光束中化作缕缕可见的金丝。穿堂风突然掀起谁搁在栏杆上的《松江诗钞》,泛黄的书页哗啦啦翻动,停在陆龟蒙题咏醉白池的那首七律。

最动人的秋色总在将夜未夜时。暮色像滴入清水的墨汁,渐渐晕染整个园林。池西的「莲叶东南」亭亮起宫灯,暖光透过绢纱洒在美人靠上,与水中倒影合成完整的橘色圆月。值夜人提着灯笼沿池巡视,灯光掠过处,枫叶上的霜色泛出刹那银辉,恍若杜荀鹤诗中「月落乌啼霜满天」的意境。

醉白池的秋从来不是静态的画卷。它是老茶客杯中新续的第三道水,是少年人笔端未干的临摹稿,是乌桕叶坠入池塘激起的同心圆。待到十一月枫红欲燃时,池畔又该有人铺开宣纸,将四百年的秋色凝成永不褪色的诗行。